先日、蜂の家を代表するお菓子”まゆ最中”をお土産にいただいた。繭を象った五色をお茶請けにいただいていたら、「そうだ、富岡製糸場へ行こう!」という気分に。

富岡製糸場と言えば、群馬県が世界遺産への登録を進めている歴史的建造物。お恥ずかしながら、私はまだ行ったことがなかった。場所は、工場としては圧倒的な存在感を放つ景観が有名なTOHO ZINCの裏手。遠目に眺めるだけだったこの工場に近づくことができるなんて、思ってもみなかった。

富岡の静かな商店街に入ってゆくと、製糸場へのアクセスが便利な駐車場がたくさん。工場内に駐車スペースはないので、みな手前に車を停めて製糸場まで徒歩で向かうのだった。

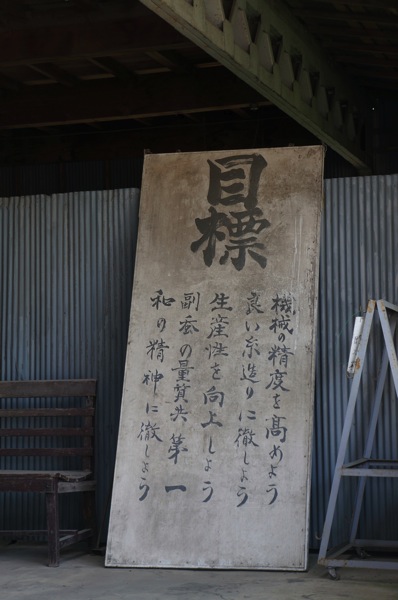

私は、まず赤茶けたレンガ造りの建物の大きさに圧倒された。広い敷地内には繭を保管させるための倉庫や繰糸場があるのだが、建物の長さは100m超え。しかも、およそ工場とは思えぬ和洋折衷の建築美だ。内部に入ると、それが木組みによる建物だということがわかり、またまたびっくり。1872年(明治5年)、明治政府が官営の器械製糸場として設立。後に民営化され幾つかの会社に引き継がれたが、日本国内の養蚕・製糸業を世界一のレベルまで牽引してきた。

群馬県の、特に松井田町のあたりでは、中二階の木造家屋が多く見られる。だから、このあたりはかつて養蚕が盛ん”だった”のだろうなと思っていたのだ。では、今はどうだろうか?自分が袖を通しているシルクの衣装のほとんどは、インドやタイから来たものだ。調べてみると、現在、日本国内で操業している製糸工場はたったの2カ所!ということがわかった。ひとつは、今も養蚕が続けられていることが風景からも伝わる松井田町の碓氷製糸。もうひとつは、山形県酒田市の松岡という会社だ。

そういえば、国産の繭として希少な”新小石丸”という名を思い出した。この上質な反物の生まれる場所が、松井田だったとは...灯台下暗しである。私の同級生にも、繭という字を使った子が何人かいる。日本における養蚕は、つい半世紀前まで国をあげた政策だったのだ。

繭を製糸したものが絹(シルク)。近年、私たちの暮らしに化学繊維は欠かせないものになっているけれど、もしかしたら、天然の繊維が持つ素晴らしい性能には勝てないのかもしれないと感じる、今日この頃。毛、麻、綿、そして絹。私のワードロープからポリエステルが徐々に消えつつあることに、最近気がついた。

日が

0 件のコメント:

コメントを投稿